9年ほど前に購入して最初の1,2年しか乗っていなかった折りたたみ自転車(軽快車)。家用に近所の買い物程度に使うので整備することにしました。

折りたたみ自転車はパール金属(キャプテンスタッグ)、ハブダイナモと前カゴ付きの外装6段変速です。

古くなったタイヤと錆びたワイヤーは交換するとして、チェーンは錆びてるけどチェッカーで測ると伸びてないのでそのまま使用。ブレーキレバーもガタガタなので交換、グリップシフトは使いにくいのとゴムが劣化すると面倒なので交換、それに伴いハンドルグリップも交換。

あとは、クロスバイク(GIANT CS3000)をメンテナンスしたときの経験からハブとヘッドパーツのベアリングを清掃して新しくグリスを付け直します。

作業前や分解中に、各パーツのの順番や向きの写真を撮って記録しておきます。そう言いながら写真撮らずに始めてます(;^_^A

作業の段取りが悪いため、写真などの時系列にばらつきがあります。

パーツ購入の前に分解と再組立て

分解時のトラブルで高くつくと困るので、パーツ購入する前に固着してそうな部分をメインに一度バラします。

- 前後ホイールのナットとハブの玉当たり調整用のロックナット

- スプロケット

- クランク

- ペダル

- ヘッドパーツ

- ハブナット

本当はBBも外したかったのですがカップコーンBBのワンを固定するロックリング用の工具持って無かったので後回し。

クロスバイクのスレッドフォークを外すときにフォークのネジ山ダメにしてしまったので(車体購入して間もないころ、知らずにハンドル調整だと思い締め付け過ぎたのも原因かもしれませんが)、今回は特にフォークの分解は慎重に。

オーバーサイズのダイスはメルカリで購入して持っていますが、軽快車によくあるサイズの1インチは持って無いので。

無事に分解できたので仮組み程度で元に戻しました。ついでにワイヤー類はカット。アウターケーブルはブレーキ用がフルアウターで、折りたたみ時の長さも考慮する必要があるためそのまま使用します。

ハブ軸の玉当たりは虫食いもなく状態は良さそうです。

ついで、クランク表面と後輪ハブが錆びて酷いのでKURE-556と真鍮ブラシで錆を落としまします。元の銀色がちらほら見えてきましたが面倒くさくてやめた。チェーンの錆びも落とそうとしましたが、こっちも面倒で中途半端にやめた。

フロントブレーキやリアディレイラーのワイヤーの張りを調整するテンションボルト、固着していたのでラスペネ吹きかけて回るようにしました。

油を指してプライヤーで回して戻してを繰り返しながら外したら、手で回るようになった。

モノタロウで購入したパーツが届いたのでハブとヘッドパーツの清掃グリスアップも含めて組み付けます。

クロスバイクで使うヘッドスパナや携帯工具も一緒に買いました。

後日、前カゴを取り外す際に下側のネジ1本の頭を潰してしまった。もう1本のネジは外れたのでステーからカゴを外せた。新しいカゴと錆びてたフォーク側のプラケットも追加で注文。

キックスタンドやキャリアの軸に油(ラスペネ)挿して動きも良くしました。

ハブとヘッドパーツの清掃とグリスアップ

ヘッドパーツ

フレームのヘッドチューブの上下にベアリング(リテーナー)が入っています。パーツクリーナーで綺麗にして、グリスを塗ります。

リテーナーは玉が出ている面とそうでない面があり取り付けに向きが決まっています。外す時写真撮り忘れたので覚えていません。

多分、リテーナーの向きはヘッドチューブから出ている面が「内内」「外外」みたいになるので、合ってるかは2分の1の確率。

グリス塗って取り付けてハンドル回すと少しシャリシャリと擦れる感じがしたので翌日再確認。

上下ともにベアリングの玉が出ている面がヘッドチューブから外側に向いていたので内側に向けシャリシャリ感は無くなりました。逆だったようです。

ハブのベアリング

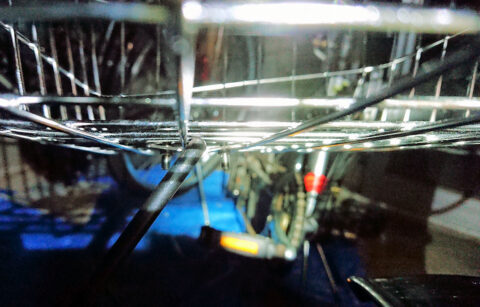

前後のハブのベアリングを綺麗にしてグリスを塗ります。

前後ともにホイールを固定してるナットが15mm、ハブの玉当たりのロックナットは2つとも17mm(前輪)。後輪の玉当たりロックナットのサイズは忘れました。

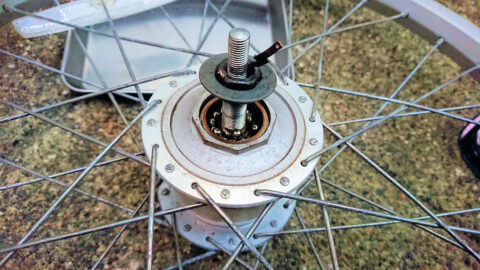

前輪はハブダイナモなのでライトのケーブルを外してから作業。

プラスチックの面を外してベアリングを取り出す。マグネットドライバーを使うと取りやすい、無くさないように小さいケースにベアリングを入れる。

発電モーターがある影響かハブ軸が抜けない。なので、右側の玉当たりのナットも外す。

左右のベアリングの大きさと個数は違ってました。

右側はハブ軸がアース(マイナス)になってるようで、プラス側との間には絶縁用の薄いスペーサーが入ってます。プラス側の端子は発電モーターに繋がっているので折らないように注意します。

ベアリングと受け皿などを清掃してグリスを入れて玉当たり調整。元々、回転に抵抗が有ったので玉当たりの調整が難しい。シャフトを動かしてもぐらつかない程度にした。

前輪のハブは両側のナットを外してしまったのでシャフトの左右の長さがズレて中心に合わすのに何度も調整し直してかなり苦労しました。

その過程で、マイナス側の端子を折ってしまったので、サビ取り剤で錆を落としてハンダ付けしてます。

折れた側は何もしてなかったのでハンダが付きにくく、やっとで付いた。

軽く押してましたがハンダ付けされてるもよう。ライトのケーブ抜き差しは変な方向に力が入らないように慎重にします。

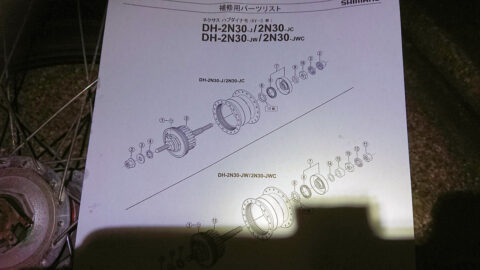

折りたたみ自転車に付いてるハブダイナモは「DH-2N30-J」で型番を検索すると補修パーツリストと分解図が載ったPDFファイルが入手できます。

それで、ハブダイナモ本体を分解できるそうで。パーツと一緒に購入したオーバーサイズ36mmのヘッドスパナがサイズが合ったので試しに外そうとしました。

ヘッドスパナが外れないように手のひらで押さえながら体重掛けたら動きました。

そして、欠けました。

ナットの面が欠けて中が見えました。

玉当たりのナットを取り付けていた状態かは忘れましたが、無かったことにして上からグリスでカバー(;^_^A

見なかったことにします。

色々ありましたが、前輪のハブに新しいタイヤ(チューブもリムバンドも)取り付けフレームに装着して作業完了。

ホイールにナットを入れてカゴ取付のアームが動く程度に少し緩い状態にします。この状態で前カゴを取り付け。ナットを締め付けてからだとカゴを固定するアームを動かすことが出来ません。

ホイールをフォークに固定して締め付ける時はタイヤの中心がズレないように、タイヤを中心に合わせて(キャリパーブレーキのボルトなどを基準に)手で押さえながら左右のナットを少しずつ締め付けます。知らずに片側から締めてるとタイヤが横にズレます。

ライトのケーブルをハブダイナモの端子に取り付けて、タイヤを回してライトが点灯したので端子のハンダ付けは上手くいったもよう。

強度が不安なのでケーブルの脱着は慎重に行いますが。

続いて、後輪。

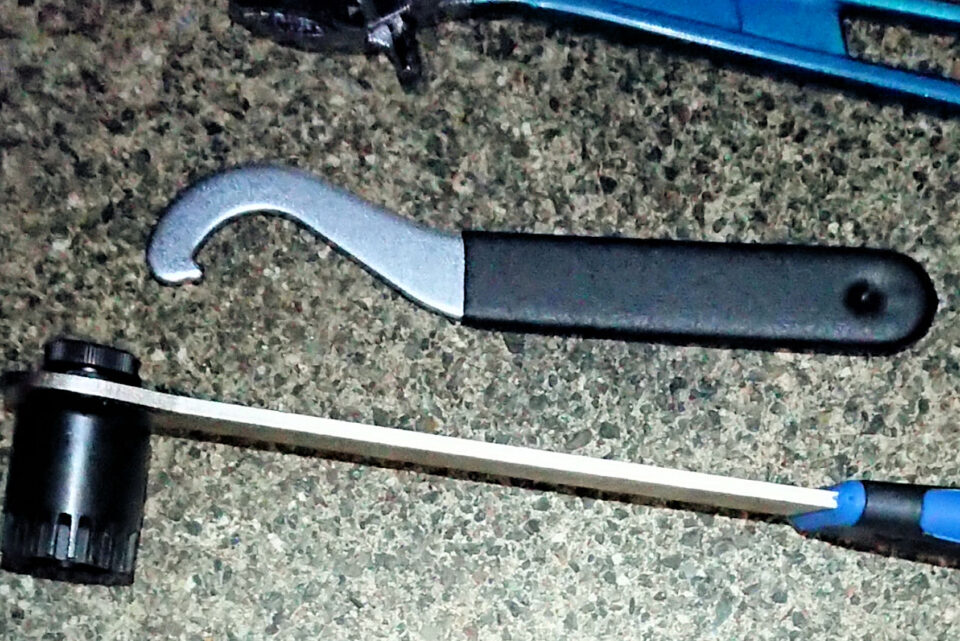

シマノのボスフリー専用工具は24mmのメガネレンチ等で回しますが、ボックスレンチの方が手持ちのスピナンハンドルとトルクレンチが使えるのでパーツと一緒に購入したボックスレンチを使います。

だがしかし、ハブ軸長くてスピナンハンドルが入らない・・・

しょうがないのでクロスバイク(CS3000)に使います。あっちはクイックレリーズでハブシャフトが短いので。

なので、モンキーレンチを使用。

ボスフリーのスプロケットは、自転車を進む方向にペダルを回すと締まってくので規定トルクより低く締め付けても多分大丈夫そう。

スプロケットの脱着はタイヤを履いた状態のほうが力が入りやすい。

バンドブレーキを固定してるナットを外してブレーキもバラす。

後輪はバンドブレーキのため、スプロケット側のロックナットを外して中のベアリングを取り出します。ハブダイナモの前輪と違って軸を取り出せます。

前輪と同様にベアリングと受け皿などを清掃して新しくグリスを入れます。バンドブレーキのバンド側もパーツクリーナーで清掃。

バンドブレーキは全体が錆びてるもののバネの反発は問題なく動いてるように思う。

後輪の玉当たり調整はすんなりと終わりました。

ハブ軸にガタ付きが無く回転にゴリゴリ感がないように、回すと「にゅ~」とか「ぬめ~」って感じに仕上がった。

バンドブレーキとスプロケット、新しいタイヤ(リムバンドとチューブも)装着して取り付けて終わり。

後輪をフレームに装着する時の注意点

この折りたたみ自転車は外装変速なので、フレームエンドが逆爪になっています。

タイヤを装着する際にクロスバイクなどと同様にバンドブレーキ側のエンド一杯に固定したらタイヤが中心から斜めになりチェーンステーに擦れてしまいました。

ブレーキ側のエンドのスペースは余分にあるようなので、タイヤが斜めにならないように固定します。

カップアンドコーンBBをカートリッジBBに交換

カップアンドコーンを外す

クランク抜き(コッタレス抜き)工具を使ってクランク固定ナットとクランクを外す。ナットは14mmでコッタレス抜き工具の六角ナットが入る部分が同じ14mmなので使って外す。

クランク固定ナットは自転車によって左右どちらかが逆ネジになっているそうですが、うちの折りたたみ自転車はどちらも正ネジでした。

コッタレス抜き工具を時計回りに回してクランクに装着する。工具の飛び出てる部分を締め付けてクランクを押し当てて外します。

コッタレス抜きをクランクにしっかりと取り付け出来てないと工具が外れる。なので、クランクに近い方をモンキーレンチで少し締める。

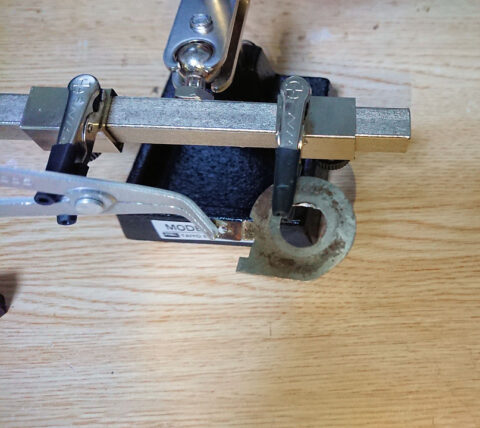

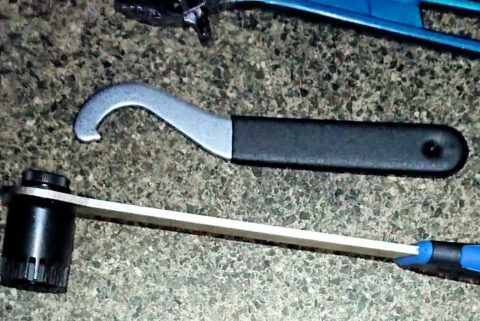

パーツと一緒に注文したカップアンドコーンのロックリングを外す工具も買ったついでに外してみる。

カップアンドコーンの軸を回すとゴリゴリ感がしてますが固着して外せなかった時に無理して外すそうとするとネジ山ダメにしそうなので、もし駄目だったらそのままにします。

ロックリングが外れないように手のひらで押さえながら体重掛けたら外れました。ロックリングが緩んだ時の勢いで自転車で腕を擦りむいて少し擦り傷が・・・

BBのワンとロックリングは左右ともに、自転車を漕ぐ時のクランクと同じ回転方向に回すと外れる。

ワンも変わった形状で特集工具が必要ですが、とりあえずモンキーレンチで回します。意外と固くなく外れました。

カップアンドコーンのリテーナーと軸を取り出した。

カップアンドコーンには向きがあるようで、このカップアンドコーンは型番と左ペダルの向きは写真の通り。

続いてチェーン側の右ワン。

変った形状。外すには、この形に合ったドーナツ状の専用の薄手スパナが必要ですが、サイズが36mmなのでクロスバイク用に購入したオーバーサイズのヘッドスパナが同じ36mmなので使ってみます。

ワンが薄いので手の平で押さえつけながら外すが、体重掛けてもうんともすんとも回らない。外す回転方向は合ってる。

なので、ヘッドスパナの柄の部分をハンマーでコンコンっと何度も叩いたら緩みました。

緩んだらあとは簡単、ヘッドスパナが外れないように注意して回してワンを取り出す。

カップアンドコーンとフレームをBB内を清掃して、カップアンドコーンはとりあえず保管。

カートリッジBBを取り付ける

折りたたみ自転車に付いてたクランク、ナットで固定しますがカートリッジBBとクランクボルトでも固定できました。

クランクのボルトやナットはクランクを押し当ててるだけなので、BBが違っても使える(あくまでスクエアタイプ)。

このカートリッジBBは元々クロスバイクに付いていた物、回してゴリゴリ感やシャリシャリ感は無く回転も軽いので、ベアリングの調整が面倒なカップアンドコーンから交換します。

カートリッジBBも専用工具が必要ですが、既に持っています。

固着防止のためにグリスを塗って左ワンを先にはめました。

右側の本体を取り付けましたが最後まで入らない。フレーム側のBBの縁周りとカートリッジBBの面が当たらない。

カップアンドコーンのロックリングの厚さよりちょい薄いぐらいの隙間が残ってます。フレーム側のネジ切りが浅いのかいくら締め付けてもこれ以上はいらない。

ネジの場合、ネジの台座に当たる面(名前が分からない)がネジを締めて台座に当たって反発する力で抜けないようになってます。

装着したカートリッジBBの面が当たってないのが気になったので翌日再確認。ひょっとしたら、左ワンに引っかかって最後まで入ってないのかもしれない。

翌日に、再度BBを外して右側の本体から取り付けました。そしたら最後まで入りました。

クランクボルトでクランクを取り付けて作業完了。

これでパーツ交換以外の作業は完了。

ボトムブラケットの軸幅が少し長くなったので変速時にチェーンがチェーンカバーに擦れないか後で確認します。

購入した部品の取り付け

タイヤは装着してるので、それ以外の部品を組み付けました。

ブレーキレバーとシフトレバー、ブレーキシューも取り付けて、ブレーキとシフトのワイヤーも装着します。

元のブレーキレバーは錆びてガタが酷かったので、試しにVブレーキレバーにしました。軽快車用のレバーと効きが変わるらしいのですが、試走で確認してから軽快車用レバーにするか考えます。

シフトワイヤーの取り付け

アウターケーブルは折りたたみ自転車のを使い回し、シフトワイヤーは難なく作業完了。ディレイラーを調整して変速がスムーズに出来た。

カートリッジBB交換で軸幅が少し広くなったけどチェーンがチェーンガードに擦れてないようなので、このまま使う。

ブレーキワイヤーの取り付け

写真ありません。

ブレーキシューをリムのアルミの部分に当たるように高さを調整、シューの向きが回らないように注意しながらナットを締め付けて固定。

ブレーキレバーの遊びを小さくするため、ワイヤーを取り付ける前にワイヤーの張りを調整するテンションボルトを少し緩めます。

ブレーキのワイヤーを通す部分と固定する部分を握ってブレーキが効いてる状態にする。その状態でワイヤーを引っ張って、ワイヤーが動かないように仮固定。

このままだとブレーキが効いた状態になってるのでテンションボルトを締める。

ワイヤーを固定する前にテンションボルトの緩める量を変えることで、レバーの遊びを調整できます。

アリゲーターのブレーキインナーワイヤーはエンドキャップ2つ付いて良いです。

フロントブレーキの左右位置を調整

フロントのキャリパーブレーキのシューが片効きになっていたので、左右の位置を調整します。

キャリパーブレーキのボルトを少し緩めてブレーキが左右に動くようにする。

写真のアウターケーブルのエンドキャップ先端の部分、元のブレーキレバー側に付いていたのをそのまま付けてました。レバー側だと付かなかったので強引にブレーキ側に。ブレーキレバーを軽快車用に交換することにしたので交換時に外します。リア側はフレームのケーブルガイド通らなかったので外して余ってたエンドキャップ付けました。

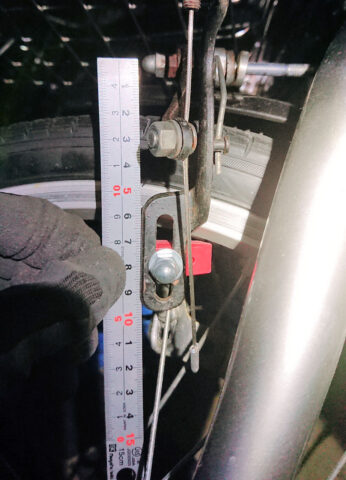

ブレーキととフォーク間の部品に薄手のハブスパナをブレーキとフォークの間に入れる。この自転車の場合は16mm。

ブレーキアームとフォークの間にスペーサーが2つ入っていますが、フォーク寄りのスペーサーはフォークの後ろで、フォークとナットの間ですね多分。

シューの左右位置を調整して、スパナでブレーキを動かないように押さえながらナットを締めて固定。

レバーを握って左右のシューがリムに均等に当たるように調整したのですが、左右の位置調整がこの部分しかないため微調整が難しい。

なので、シューがリムに当たってないのでヨシとする。そこまで調整するの面倒。

レバーの遊びが気になったのでワイヤーを張り直した。

アクセサリー類の装着

最後に反射板を取り付ける。リアは普通のリフレクターから太陽光で充電してLEDが点滅するタイプにした。これで、夜の走行も視認性が上がるだろう。

リアに鍵を取り付けようとしましたが、フレームが太くてネジの長さが足りなかったので保留。後日、長いネジを購入して取り付けます。カギ固定のネジはM5より一回り小さいのでM4かな?

ブレーキレバーはVブレーキ用にしてるので、ブレーキの効きによっては軽快車用に交換するかもなのでハンドルグリップは付けてません。

リアキャリアは錆びてたのと前カゴあるのでタイヤ脱着しやすさから外しました。

前カゴの再取り付け

前カゴの下側の固定プレートが斜めに傾いてたのが気になったので再度取り付け。

下の2本とハンドル側の2本のネジを緩めて一気に締めずに少しずつ順番に締め直しました。

最後にチェーンに注油して完成。

チェーンの油切れでチェーンオイル挿したら塗られてる所と塗られてない所がハッキリと分かるので、オイル挿す前に前にスプレー式で水置換の潤滑剤(AZ KM-001)をチェーンに軽く吹き付けたほうが良かったのかもしれない。

試走

試走前に各部分のガタ付きの確認とブレーキの効き、レバー握った時にワイヤーの動かないかなどを確認して、近くの駅まで試走しました。

ブレーキは掛かるものの前後ともに効きが悪い感じがします。後日、軽快車用のレバーに交換して効きを確かめます。このVブレーキレバーはクロスバイクに使います。

ブレーキの効き以外は変速もスムーズに出来て問題はないもよう。ペダルを漕ぐのも軽くなったみたいです。

サドルの高さは、あえて膝が少し曲がる程度に低くしてます。ずっしり座る感じの乗り方、久しぶりです。

整備終えて

パーツや追加の工具代で1万弱ほど。

この折りたたみ自転車は2万円ほどなので、整備して再び乗るには微妙な金額です。ホームセンターに行くと1万円台で新品の折りたたみ自転車が買えます。

ハブダイナモで外装変速、前カゴ付きだともうちょっとしますが。

ただ、新しく自転車を購入してもいずれメンテナンスしないといけない。パンクすると対処しないといけない。

そもそも、スポーツ車のメンテナンス性から折りたたみ自転車もスポーツタイプがいいです。

ママチャリなどの軽快車の後輪の脱着はスポーツ車と違って外しにくく、構造もあまり理解していないです。分解することで構造が分かるのと、まあいじるのは楽しいです。

クロスバイクのメンテナンスでクランクやスプロケットなど専用工具は既に持っていて共通する部品もあったので、今回は最初からパーツ一式を購入せずに分解から始めました。もし固着などで失敗してもパーツ代プラスアルファで自転車買えるので。

流石にチェーンガード付きや内装変速のママチャリだと、もっと面倒そうだなあ

メモ用

スポーツ車と違って軽快車は六角ボルトが多く使用されていてホイール・ハブ、クランク周り除くと10mmと8mmの六角レンチが大半だった。

- 10mm:フロントブレーキのセンターボルト、フロントブレーキのワイヤー固定、ブレーキシュー

- 8mm:リアディレイラーのワイヤー固定

ハンドルを固定してるウスのボルトは六角レンチ6mmサイズ。折りたたみなのでハンドルを畳んだ状態で中にある。

キャリパーブレーキをデュアルピボット用に変更する場合のサイズ確認。

- ディメンション(アーチサイズ)は約80mm

- センターボルトは全長約85mm、アームやスペーサー除いた部分で約45mm。

アーチサイズ(テクトロの900Aや800Aはディメンションと書いてる)とは、ブレーキアームの支点からシューまでの長さ。ディメンションは「○○mm~○○mm」と範囲になっていてアームのシュー装着部分は上下に少し可動するので、その長さ。

シューがリムに当たってる状態でこの範囲に収まるサイズを選ぶ必要がある。

下記サイトのURLが変わってたので修正。(2022/5/30)